王威 高磊

中国人民解放军总医院心血管病医学部

近期,美国心脏病学会杂志(Journal of the American College of Cardiology,JACC)发表了一篇综述,总结了腔内影像技术指导和优化PCI的研究进展,为如何更广泛更有效地在PCI手术中应用腔内影像技术提供了指导。

01

腔内影像技术的种类和特点

腔内影像技术主要包括IVUS、OCT和NIRS。IVUS通过发射和接收超声波生成图像,OCT和NIRS通过发射和接收近红外光生成图像。NIRS主要用于分析腔内结构的组成成分,尤其是定量脂质成分。而临床上应用更广泛的是IVUS和OCT,两者各有优缺点,有不同的应用场景。目前,已经有一种新开发出来的IVUS-OCT混合系统,可以实现一根导管,两种成像。

02

腔内影像技术相关临床研究汇总

在DES时代,支架置入后不良事件的发生率已经比BMS时代显著降低,对于简单病变来说,证明腔内影像技术指导DES置入能够带来获益是比较有挑战性的,所以,目前腔内影像技术优化PCI的临床研究主要集中在腔内影像技术在复杂病变中的应用结果。主要的临床研究包括IVUS-XPL(IVUS)、ULTIMATE(IVUS)、DOCTORS(OCT)、OCTACS(OCT)、ILUMIEN(IVUS/OCT)、OPINION(IVUS/OCT)。此外,还有一些临床研究正在进行中,如OPTIMAL(IVUS指导无保护左主干病变PCI)、DKCRUSH VIII(OCT指导复杂分叉病变DK Crush双支架PCI)、OCTOBER(OCT指导分叉病变PCI)、OCTIVUS(比较OCT指导PCI和IVUS指导PCI的临床有效性和安全性)。

03

腔内影像技术指导PCI的临床实践

腔内影像技术指导PCI的临床实践主要包括介入前评估靶血管特征、介入中指导病变预处理和支架置入,介入后评估介入效果及介入并发症。

介入前评估靶血管特征包括评估斑块成分、病变特征,识别参考节段和支架落脚点,选择合适的支架尺寸。通常来说,左主干血管直径为4.5 ± 0.5 mm,前降支近段血管直径为3.7 ± 0.4 mm。充分应用腔内影像技术可以避免支架尺寸选择过小,正确应用腔内影像技术对成像十分关键,尤其是血管扩张充分(冠脉内注射硝酸甘油)以及血管扫描完整(从目标区域以远20 mm以上开始,到左主干或右冠开口处结束),当成像导管无法通过病变时可以应用低压小球囊预扩张或进行旋磨。此外,对于暂不需要进行介入治疗的病变,腔内影像技术通过对斑块特征的分析,也可以指导强化药物治疗降低斑块未来发生事件的风险。

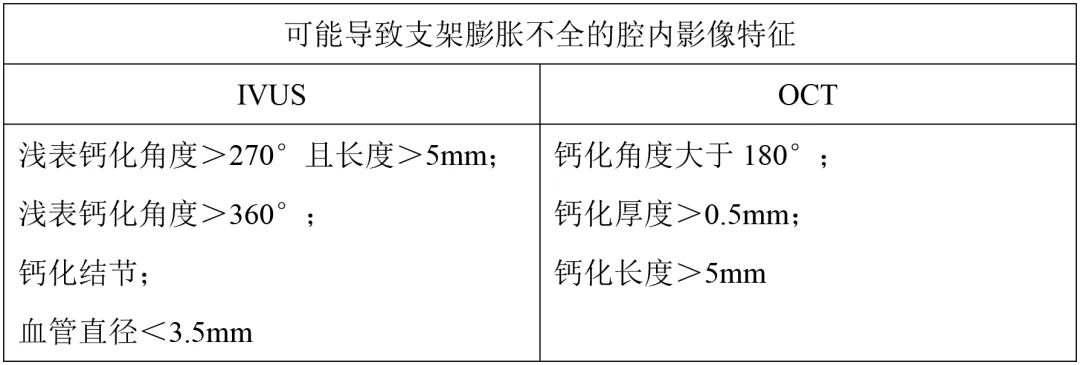

介入中指导病变预处理和支架置入,包括对钙化病变的识别、定位和钙化厚度、角度、长度的测量,指导选择最合适的预处理策略如球囊扩张、旋磨、血管内碎石等,有助于支架顺利释放和支架膨胀完全。

腔内影像技术指导支架尺寸选择主要基于平均参考节段管腔直径、最大参考节段管腔直径、最小参考节段外弹力板直径以及远近两端参考节段间距等指标的测定。根据远端参考管腔直径选择支架的口径并对支架中段和近段进行后续优化是最有效最安全的。支架膨胀程度对于支架通畅以及远期临床事件的发生尤为关键,反应支架膨胀程度的指标包括支架内最小横截面积或与参考节段管腔面积的比值。选择支架长度时,则应该从最正常的远端参考节段到最正常的近端参考节段从而完整覆盖病变,应该避免支架两端斑块负荷>50%、以脂质斑块为主或存在明显的钙化。IVUS指导支架置入后的优化标准包括:最小支架内管腔面积>5.0mm2或相当于远端参考节段最小管腔面积的90%;支架远近两端边缘5mm之内斑块负荷<50%;没有>3mm或累及中膜的边缘夹层。

腔内影像技术在介入后的评估可以避免出现支架覆盖不全、支架边缘夹层、支架贴壁不良等并发症。对支架边缘夹层的评估主要关注夹层深度、位置、长度、角度、对血流的影响、剩余有效管腔面积等几个指标,一般来说,局限于内膜、角度<45°且长度<2mm的夹层可以不做处理。而夹层累及中膜/外膜、残余斑块负荷明显、位于支架远端、角度>60°或长度>2mm的夹层需要进一步处理。

支架贴壁不良通常缘于支架尺寸选择过小(在CTO或ACS中较为常见)、支架膨胀不全则是选择了合适尺寸的支架,却未以足够的压力释放,通常是因为病变预处理不充分。

腔内影像技术对左主干病变和分叉病变中支架变形和支架覆盖不全的识别有着关键作用。支架纵向压缩在左主干病变中尤为常见,通过腔内影像技术及时识别并处理可以避免不良事件发生。IVUS和OCT在分叉病变的处理中可以帮助选择重置导丝最合适的位点,优化球囊对吻效果,判断边支支架覆盖情况,新式OCT的3D重建功能更可以描绘出支架网眼的寻径地图,为重置导丝时选择合适的支架网眼作向导。

04

腔内影像技术应用的规划和建议

所有的心脏介入导管室均应该开展腔内影像技术,在术者、医院、国家三个层面进行规划,进一步提高冠状动脉造影检查的效能。

05

总结

腔内影像技术是PCI的重要补充和必备技能,技术革新和优化将充分开发腔内影像技术的无限潜力:OCT/IVUS与血管造影的融合技术已经开始应用于临床实践,引入人工智能等手段自动测量和解读腔内影像数据是腔内影像技术进一步发展的突破点,多模态腔内影像系统也有可能进一步优化腔内影像技术的评估和指导作用。

Truesdell AG, Alasnag MA, Kaul P, et al. Intravascular Imaging During Percutaneous Coronary Intervention: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2023; 81(6): 590-605.

专家简介

高磊

中国人民解放军总医院

王威

中国人民解放军总医院