2023年2月26日,蚌埠医学院第一附属医院张恒教授、唐碧教授、刘进军教授团队采用美敦力公司射频消融系统产品,应用超声引导下经皮穿刺室间隔肥厚梗阻性心肌病射频消融治疗术(Liwen术式)治疗肥厚型梗阻性心肌病患者,成功完成安徽省首例手术,此例手术也得到了王洪巨教授、高大胜教授的大力支持。该术式的成功实施给安徽省肥厚型心肌病患者的治疗带来了新的希望曙光,标志着蚌埠医学院第一附属医院心血管科在结构性心脏病诊治领域又迈上新台阶。

此例临床应用是在蚌埠医学院第一附属医院张恒教授、唐碧教授、刘进军教授带领的肥厚性心肌病团队联合医院麻醉科凌云志主任、心脏超声吕宏安、赵帅主任、心外科李海慧博士等多学科团队,浙江大学医学院附属第二医院心内科蒲朝霞教授、麻醉科何伟主任医师、李华俊主治医师等肥心团队的指导下完成。此次成功治疗,标志着超声引导下经皮心肌内室间隔射频消融术(Percutaneous IntraMyocardial Septal Radiofrequency Ablation, PIMSRA/Liwen术式)针对HOCM的治疗在中国进一步的普及,也代表Liwen术式在中国顶尖的心脏内科取得了高度认可,该术式的成功实施给肥厚型心肌病患者的治疗带来了新的希望和坚定的信心。

病例特点

患者陈**,男,48岁,系“胸闷2年,加重1月”至蚌埠医学院第一附属医院心血管科就诊。静息状态下,室间隔明显增厚,最厚处为21mm,以基底段为甚,收缩期左室流出道前向血流加快,Vmax=4.52m/s,PG=82mmHg,SAM征阳性,二尖瓣大量反流。考虑HOCM。

患者术后恢复良好,并于术后七天顺利出院,胸闷症状得到显著改善。静息状态下,室间隔增厚,最厚处为18mm,收缩期左室流出道前向血流加快,Vmax=2.29m/s,PG=21mmHg,二尖瓣中量反流。

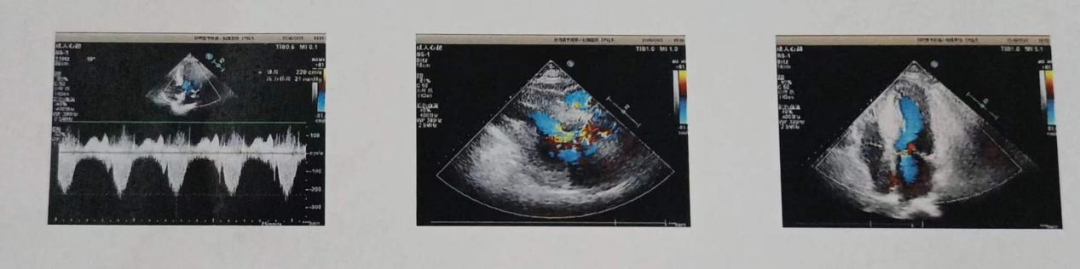

超声检查

术后即刻影像和左室流出道压力阶差

术后1周影像和左室流出道压力阶差

术后点评

在术后,唐碧教授表示:“非常荣幸能够和蒲朝霞教授团队共同协作下完成此例超声引导下经皮心肌内室间隔射频消融术,此例术式的成功标志着蚌埠医学院第一附属医院结构性心脏病团队又攻克了一项技术壁垒,为安徽省的肥厚性心肌病的病患带来了福音和希望。肥厚型心肌病(HCM)是一种原因不明的心肌疾病,特征为心室壁呈不对称性肥厚,常侵及室间隔,心室内腔变小,左心室血液充盈受阻,左心室舒张期顺应性下降。根据左心室流出道有无梗阻分为梗阻性及非梗阻性肥厚型心肌病,可能与遗传等有关。肥厚型心肌病有猝死风险,是运动性猝死的原因之一。”

在术后,唐碧教授表示:“非常荣幸能够和蒲朝霞教授团队共同协作下完成此例超声引导下经皮心肌内室间隔射频消融术,此例术式的成功标志着蚌埠医学院第一附属医院结构性心脏病团队又攻克了一项技术壁垒,为安徽省的肥厚性心肌病的病患带来了福音和希望。肥厚型心肌病(HCM)是一种原因不明的心肌疾病,特征为心室壁呈不对称性肥厚,常侵及室间隔,心室内腔变小,左心室血液充盈受阻,左心室舒张期顺应性下降。根据左心室流出道有无梗阻分为梗阻性及非梗阻性肥厚型心肌病,可能与遗传等有关。肥厚型心肌病有猝死风险,是运动性猝死的原因之一。”

肥厚型心肌病(hypertrophic cardiomyopathy,HCM)是最常见的常染色体显性遗传性心肌病,其发病率为1/500~1/200。病死率为1.4%~2.2%,出现非持续性室性心动过速、晕厥等症状或有猝死家族史的高危人群,其猝死率达5.9%,是青少年和运动员猝死的首要原因。其主要有药物治疗和室间隔减容治疗,室间隔减容术是药物治疗无效的HOCM患者的主要治疗方式。经皮心肌内室间隔射频消融术(PIMSRA)是2016年由西京医院超声医学科刘丽文教授团队原创,在心脏非停跳情况下治疗心脏疾病的新型微创疗法(Liwen术式),克服了以往治疗方法的局限,具有快速、微创、无辐射、并发症少等优点。

Liwen术式已经在国内少数医院开展,该创新术式已经写入《中国肥厚型心肌病指南2022》,安徽省几家省级医院尚未开展该手术,因此我们首次在安徽省开展Liwen术式治疗梗阻性肥厚型心肌病,相信本项新技术开展会带动安徽省梗阻性肥厚型心肌病治疗研究的整体水平,提高患者生活质量,最终达到降低梗阻性肥厚型心肌病的死亡率,改善患者预后,使更多患者获益。

Cool-tip™ 射频消融系统

专家简介

王洪巨

蚌埠医学院第一附属医院

医学博士,二级教授,主任医师,博导,硕导。享受国务院政府津贴,安徽省江淮名医,安徽省学术和技术带头人,中华医学会心血管病学分会全国委员,安徽省医学会心血管病分会主任委员,蚌埠医学院党委医院工作部医院管理处处长,《中华全科医学》副总编辑,《中华解剖与临床杂志》副总编辑,《安徽医药》副主编辑,《蚌埠医学院学报》和《安徽医药杂志》编委。

张恒

蚌埠医学院第一附属医院

唐碧

蚌埠医学院第一附属医院

刘进军

蚌埠医学院第一附属医院

医学硕士,主任医师,副教授,硕士生导师。冠心病介入治疗培训导师。中华老年医学会第二届全国基层委员,中国医药教育学会重症医学专业委员会委员,中国医药教育学会胸痛专业委员会委员,安徽省医学会心身分会常委,安徽省医师协会心力衰竭委员会常委,安徽省医师协会心血管介入委员会委员,安徽省医学会起搏与电生理青年委员,安徽省全科医学会第一届结构性心脏病分会副主任委员。近3年来主持安徽省教育厅自然科学重点3项,安徽省教育厅自然科学重大1项;参与国家、省级科研项目共计6项。近三年以第一作者及通讯作者,在国家级刊物发表论著10多篇,其中SCI收录论文4篇。擅长各种冠心病介入治疗和结构性心脏病介入治疗(TAVR:经导管主动瓣狭窄瓣膜置换术,TMEE:二尖瓣关闭不全夹闭术)。

吴士礼

蚌埠医学院第一附属医院

主任医师、副教授、研究生导师。2006年获心血管专业硕士学位。一直从事心血管专业的医疗、教学及科研工作。对心血管系统各类疾病的诊治积累了丰富的临床经验。2012年曾到德国慕尼黑工业大学LANDSHUT心脏中心进修学习心脏介入技术,擅长心血管系统疾病介入治疗,主攻经导管主动脉瓣置换(TAVR)。国家心血管健康联盟瓣膜中心专家委员会委员,中国医疗保健交流促进会胸痛分会委员,安徽省病理生理学会心血管专业委员会委员,安徽省全科医学会第一届结构性心脏病分会常务委员,中国医药教育协会专业委员会委员,安徽省心脏重症专家委员蚌埠市委员。主持参加国家及省级科研课题6项,在国家级杂志发表论文10余篇,主编著作一部。