体外循环是及时有效的抢救手段

2023年3月11日,广东省人民医院郭惠明、刘健、谢年谨教授团队应用VenusA-Plus/ VenusA-Pro系统在体外循环辅助下成功为危重主动脉瓣狭窄患者行急诊TAVR治疗。在医院多学科的共同协助下,手术顺利完成,目前患者恢复良好。广东省人民医院心外科团队对TAVR技术熟练的运用,在主动脉瓣微创治疗水平上居于国内先进地位,能常规开展经股动脉、经心尖、经颈动脉、经锁骨下动脉等多入路TAVR术,为华南地区高龄高危主动脉瓣重度狭窄(关闭不全)患者带来了福音。

病例一特点:主动脉瓣重度狭窄重度返流,中度二尖瓣关闭不全,重度三尖瓣关闭不全,中度肺动脉高压,左室收缩功能严重减退,NYHA心功能IV级。STS PROM 8.35%。

病史简介

患者为68岁男性,因“活动后胸闷气促1年、加重6个月”入院,入院时呈端坐呼吸、双下肢凹陷性水肿。既往吸烟、饮酒。术前大剂量血管活性药物维持,血压在85/55 mmHg左右。

心脏超声:主动脉瓣瓣叶增厚钙化,重度狭窄并重度返流,开口面积0.68cm²,体表面积1.69 m²,跨瓣血流速度3.5 m/s,平均跨瓣压差30 mmHg,肺动脉收缩压69 mmHg,左室舒张末内径62 mm,左室收缩末内径52 mm,左室射血分数31%。

其他辅助检查:N-型钠尿肽前体 8437.0pg /ml,肌酐98.27 umol/L,白蛋白32.55g/L;心电图见完全性右束支阻滞;肺通气功能检查提示轻度限制性通气功能障碍;床旁彩超见双侧胸腔少量积液。

主动脉、冠脉CT:外周动脉无明显狭窄。

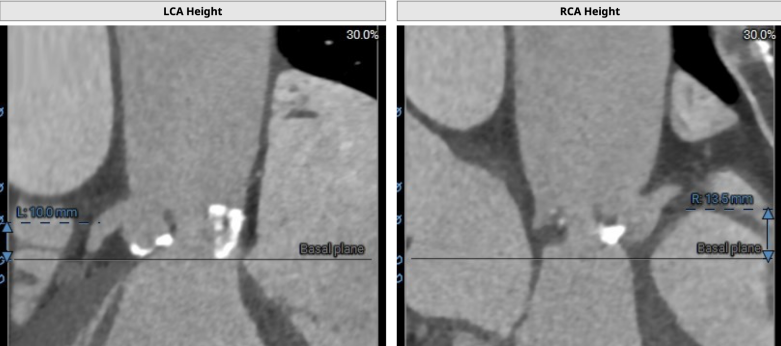

CT分析

主动脉瓣

Type1型二叶瓣,右无融合,瓣环周长折算直径25.4mm,左室流出道周长折算直径29.3mm,瓣环呈开发式结构。

左冠开口高度10.0 mm,瓣叶明显增厚稍长,冠脉阻塞风险高。

术中建议投照角度右窦居中: LAO 13°,CAU 10°左右窦重叠:RAO:11°CAU30°。

双侧髂动脉-股动脉走形稍迂曲,管腔未见明显狭窄。

手术方案分析:患者为功能型二叶瓣,右无冠窦可见融合,重度钙化1191积分,超声提示主动脉瓣重度狭窄重度返流,左冠高度约10.0mm,左冠瓣叶长,左冠闭塞风险高,术中球囊预扩张行风险评估,根据预扩情况判断是否需要左冠保护。患者双侧髂动脉-股动脉走形稍迂曲,管腔未见明显狭窄,推荐右侧股动脉做为主入路。此外,因患者术前存在严重心衰症状,血压低,LVEF值仅31%,需大剂量血管活性药物维持,TAVR术中循环崩溃风险高,遂决定在体外循环辅助并行循环下操作,使用Venus-Plus二代可回收输送系统,以增强手术安全性。

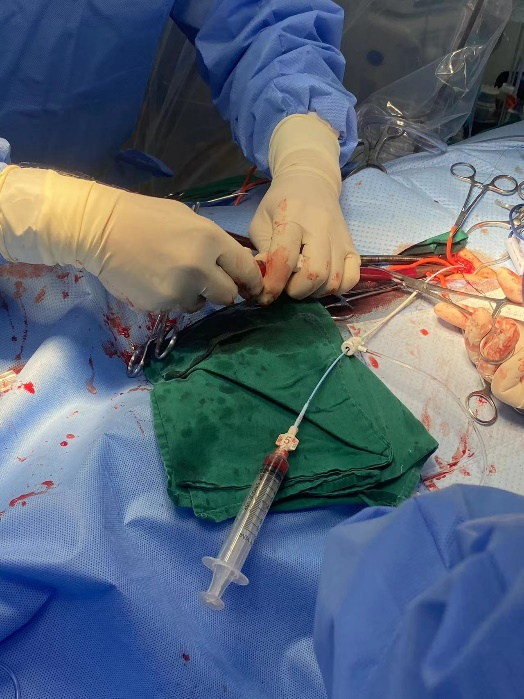

手术步骤

左侧腹股沟区2cm微小切口进行股动静脉插管建立外周体外循环后并行循环。

根部造影

直头导丝跨瓣

22球囊预扩

左冠保护

VenusA-Plus 26#瓣膜释放至80%造影

瓣膜释放后造影

回撤保护导丝,撤除体外

病例二特点:主动脉瓣重度狭窄无返流,左主干+三支病变、冠脉介入治疗后,左室收缩功能减退,NYHA心功能III级,STS Risk 8.11%。

病史简介

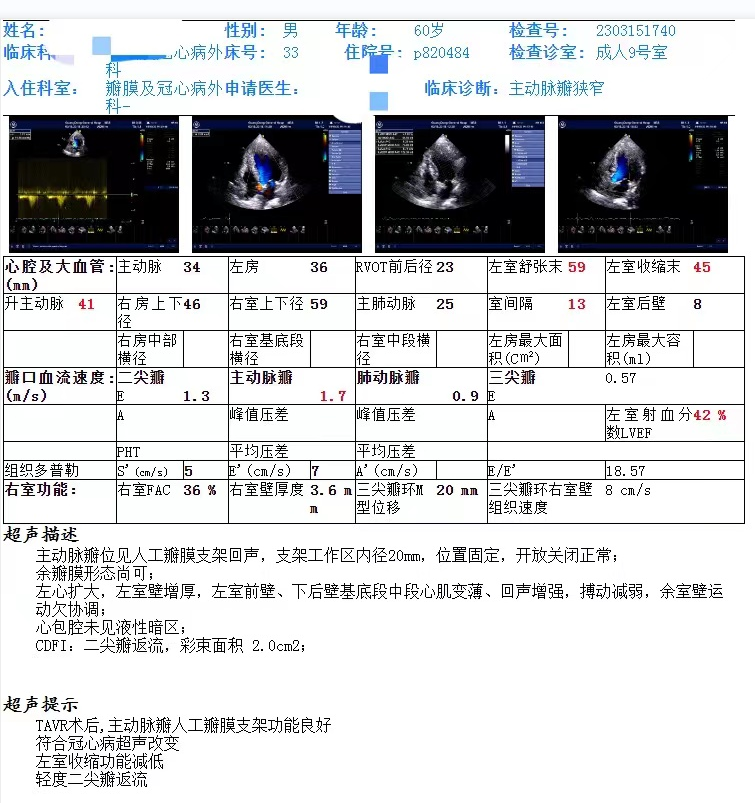

患者为60岁男性,因“活动后胸闷6年、加重1月”入院。2017年于外院行冠脉支架植入,次年于广东省医复查冠脉造影于左回旋支行PTCA;2023年2月下旬再次复查造影,提示LM、LAD内见支架影、管腔通畅,LCx、RCA狭窄。闭塞,由前降至侧枝供应,靶血管细小,无法继续冠脉搭桥。频繁心衰发作,大汗淋漓。

心脏超声:主动脉瓣病变,重度狭窄,开口面积0.70cm²,体表面积2.02 m²,跨瓣血流速度4.38 m/s,平均跨瓣压差46 mmHg,左室射血分数46%。

其他辅助检查:N-型钠尿肽前体 2507.4pg /ml,肌酐97.09 umol/L;心电图见窦律;肺通气功能检查提示轻度限制性通气功能障碍。

CT分析

主动脉瓣

Type1型二叶瓣,左右融合,瓣环周长折算直径24.2mm,左室流出道周长折算直径26.2mm。

左冠开口高度9.7 mm,瓣叶上缘达冠脉开口,冠脉阻塞风险高。

术中建议投照角度右窦居中 RAO 4°,CAU 4° 心脏角度53°。

主动脉弓降部呈锐角并钙化,植入器过弓风险高。

手术方案分析:患者为TYPE 1型二叶瓣,左右融合,左冠高度约9.7mm,右冠高度约15.4mm,左冠瓣叶超过冠脉开口上缘,初判左冠闭塞风险较高,拟术中球囊预扩张行风险评估,根据预扩情况判断是否需要左冠保护。术前CT提示主动脉弓呈锐角并钙化,植入器过弓风险高,综合决定首选启明Venus瓣膜L26,22mm球囊预扩,使用有良好过弓性能的启明Venus-A pro三代输送系统,可回收的同时改善过弓难度以及同轴性。患者循环不稳,进行左侧腹股沟区切开,游离股动静脉缝好荷包备用,随时根据需要进行体外循环保护,保障病人安全。

手术步骤

根部造影

22球囊预扩

左冠保护、输送器跨瓣

VenusA-Pro 26#释放至80%造影

快速精准释放

左冠造影

TAVR术后,主动脉瓣人工瓣膜支架功能良好

外科TAVR团队在应对高危及循环不稳情况时具有显著优势,拥有的处理手段最多,反应速度最快,处理特殊情况最及时,为患者提供最佳安全保障。

在开展这两台手术前,刘健教授团队充分评估患者情况及各项评估数据,制定了详细的冠脉保护及瓣膜植入方案,团队表示:“发生循环崩溃对病人来说是非常危险的,因此一定要做好例如体外循环甚至开胸抢救等一系列的预案,才是对患者安全的最大保障”。

在术中成员紧密配合下,最后通过扎实的操作基础顺利植入瓣膜,释放位置良好;第一位患者体外循环调增内环境后即刻撤离,术后复查各项指标正常,患者症状得到有效改善。第二位患者体外循环备用,为TAVR顺利完成提供安全保障。两台手术的顺利开展,体现了团队应对高危重症及复杂病例的国内领先技术水平。未来,团队必将孜孜以求,不断突破,为大湾区乃至全国患者提供更加优质的医疗服务。

专家简介

郭惠明

广东省人民医院

向上滑动阅览

刘健

广东省人民医院

向上滑动阅览

谢年谨

广东省人民医院

广东省人民医院心内科、广东省心血管病研究所,中国医师协会心血管疾病介入诊疗培训导师,广东省临床医学学会心血管健康专业委员会常务委员,广东省老年保健协会心血管内科专业委员会常务委员,广东省介入性心脏病学会周围血管介入分会委员,大湾区心血管病协会结构分会常务委员,广东省基层医药学会常务委员。

主要研究方向:冠心病、心脏瓣膜疾病以及主动脉疾病的微创介入治疗。冠脉介入诊疗术后造影剂肾病防治研究与技术推广广东省科技进步二等奖,主动脉覆膜支架植入术治疗降主动脉夹层及动脉瘤的技术优化获得广东省科学技术奖三等奖。

郭海江

广东省人民医院

心脏外科,主治医师。2013年毕业于北京大学医学部,获医学博士学位,瑞典林雪平大学医院访问学者。参与国自然基金面上项目1项,主持广州市基础与应用基础研究课题1项,发表核心及SCI论著数篇。致力于心脏瓣膜病、先天性心脏病、冠心病、房颤、心脏肿瘤等心血管疾病的微创化治疗。