隆冬大连,医者怀丹心;杏林盛会,传经筹妙策。

2024年12月06日-12月08日,第十三届中国心脏重症大会暨中国医疗保健国际交流促进会心脏重症分会第三届华夏心脏重症医学论坛在大连隆重举行。本届大会紧扣“创新与普及”的主题,旨在普及先进理念、推广实用技术,以进一步提升全国心脏危重症诊疗水平。

本届大会为期3天,线上直播观众破万,现场参会人超千人;举办近40场学术论坛,全国的300多位专家学者齐聚大连,共同呈现了205场精彩的专题报告。本届大会着重将理论、指南与临床实践相结合,围绕急危重症的急救技术、器官功能支持、中西医结合救治、学科发展以及人工智能时代的医学科研等领域的前沿和热点议题,从多种新视角探讨急危重症患者的最优诊治策略。

大连医科大学附属第二医院赵昕教授、梅州市人民医院钟炜教授主持开幕式

开幕式现场群英荟萃,座无虚席:

⇅ 向上滑动阅览

开幕致辞

传播先进理念·规范诊疗技术·提高救治水平

▼▼▼

12月7日,大会开幕式准时开始。中国科学院院士、同济大学附属东方医院副院长陈义汉院士,大连医科大学刘莹校长,大连医科大学附属第二医院任萍书记,大会主席、同济大学附属东方医院张海涛教授,中国科学院院士、复旦大学附属中山医院葛均波院士,中国医疗保健国际交流促进会副会长兼秘书长王晓民教授先后应邀为大会开幕式发表致辞,以深刻见解引领心脏重症医学领域的前进步伐。

陈义汉院士表示,中国心脏重症大会在过去13年中,从最初的创立到如今的成熟,现已成为推动中国心脏重症医学发展和学术交流的关键平台。大会在提高心脏重症患者救治水平、普及专业知识、培养优秀人才以及推动高质量医疗发展方面做出了巨大贡献。他强调,临床医学的水平,尤其是在重症、危急重症和疑难杂症的处理上,是衡量医院能力的关键。心脏重症医学需要以科技创新为动力,坚持原创性研究,将人工智能、生物工程、大数据等前沿技术与临床实践深度融合,推动诊疗创新和成果转化。“希望各位专家学者能够在会上分享成果,激发灵感,为心脏重症医学的未来,注入更加强劲的动力。祝愿各位同仁在交流中收获智慧,开拓进步,共同为心脏重症事业开创更加辉煌的明天。”

刘莹校长强调,心脏急危重症是心血管病领域的重点和难点,随着医疗技术的进步,我国在这一领域的救治能力不断提升。大连医科大学作为解放区创办的第一所正规医学院校,已发展为以医学教育为主,多学科协调发展的国家一流大学。大连医科大学及其两所附属医院在管理与临床研究领域取得了显著成果,特别是在心血管内科,两所附属医院均为国家临床重点专科。“相信本次大会将是一场集思广益、引领前沿的学术盛宴,希望大家不断探索未知,以精湛的医疗技术和科学的诊疗理念,为心脏重症患者带来希望,为建设健康中国做出新的贡献。”

任萍书记指出,大连医科大学附属第二医院自1958年成立以来,经过60多年发展已成为集医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等医院,连续多年在国家考核中大连领先,多次入选全国百强。她强调,心血管内科在赵昕教授带领下,加强国内外合作,推动优质医疗资源整合,提升心血管病医疗服务能力,建立了辐射周边的心血管区域医疗中心。科室专注心脏重症医学,是国家放射与治疗临床医学研究辽南区域中心及泛血管疾病管理中心,年完成近万例介入手术,成为辽南领先的心血管及重症诊疗中心。“未来,医院将继续加大心血管内科的人才和学科建设力度,探索医工融合,构建全方位心血管患者管理模式,引领区域内专科诊疗技术发展,为患者提供更优质、更高效的医疗服务。”

张海涛教授在发言中回顾了心脏重症大会13年的历程。他提到,众多心脏重症领域的专家学者在此平台上携手攻克难题,为患者带来希望。每一次大会都是各位专家同道共同成长的印记,每一场讲座、每一次讨论都是知识和经验的交流与积累。他表示,中国心脏重症的理论支持体系已初步建立,并在全国范围内组建了成建制的学术团队,有效推动了中国心脏重症事业的发展。展望未来,大会将继续以心脏重症为纽带,携手推动新技术、新理念的应用,聚焦个性化的治疗。“希望通过我们的共同努力,能够为更多患者带来新的希望,为心脏重症领域创造更加辉煌的未来。最后,祝愿大家在本次大会中收获丰富,有所思考,有所感悟。”

葛均波院士指出,中国心脏重症大会从无到有,实现了从0到1的跨越,取得了显著的进步。他提到,大家的共同努力对提升基层医疗机构和心脏重症学科的能力,以及推动三甲医院的快速发展做出了实质性的贡献。通过12届大会的积累,中国心脏重症学科在多个领域都取得了显著的进步。面向未来,葛均波院士强调,我们需要继续关注国际前沿研究成果,并将其应用于临床实践,加强与其他学科的合作,共同攻克心脏重症领域的难题。“在此,我呼吁广大心脏重症专业的同仁们,特别是年轻一代的医生们,要坚持学习和实践,提高自身的专业素养,为中国心脏重症医学科的发展贡献力量。”

王晓民教授在发言中强调,中国心脏重症大会彰显了中国在心脏重症领域的专业水平,这是一个集合多方力量的学术盛会。自心脏重症分会成立以来,在张海涛教授的带领下,分会在学术交流、人才培养等方面取得了显著成就。他指出,我们正处在一个历史的重要节点,2035年科技强国的目标已明确提出,这对心脏重症分会而言既是挑战也是机遇。为此,他建议,未来应制定长期规划,加强多学科的交叉融合,强化有组织的科研和原创性研究,建立研究基金,开展多中心研究,以实现科学研究、学科建设、人才培养、成果转化和临床水平提高的全面目标。同时,还需积极拥抱信息化、数据化、智能化的时代潮流,利用人工智能等新技术推动领域的发展。

主旨演讲

高质高效推进心脏危重症救治

▼▼▼

开幕式之后,紧随其后的主旨论坛环节更是精彩迭起。现场汇集了国内心脏医学领域的杰出专家学者,共同为线上、线下的心脏重症同仁们呈现了一场丰盛的学术大餐,为中国心脏重症医学的未来发展勾勒了明确的愿景。

中国医科大学附属盛京医院李晓东教授深入讨论了2024年冠脉介入及药物治疗领域的前沿进展。面对介入医学的广阔发展前景,需积极推动新技术、新器械的研究与创新,倡导构建新规范,以提升治疗手段的安全高效。同济大学附属东方医院张海涛教授则介绍了人工智能时代医学发展的变迁,提到团队开发的AI医学大模型“Med-Go”,基于200亿高质量医学数据,通过6000多本教材训练,能够提供精准高效的可解释性医学回复内容,赋能医学提高临床应用。阜外华中心血管病医院张静教授讲解了MCS(机械循环辅助装置)在心源性休克治疗中的关键作用,特别是在救治心源性休克和严重心力衰竭中,MCS如IABP和ECMO等设备的重要性。中国社会科学院安波教授探讨了人工智能在医学科研中的创新应用,强调了AI技术在生物医学数据分析、医学图像处理和文献挖掘中的重要作用。

上下滑动查看主旨演讲专家照片

泰达国际心血管病医院刘志刚教授分享了关于LVAD(左心室辅助装置)临床应用的几点思考,特别是在终末期心衰患者治疗中的应用前景和挑战。天津大学哲学院韩永进教授则从哲学角度探讨了生命与医学的关系,以及信号丰度中的自然脑和自然意识,引发我们对医学与人类本质关系的深刻思考。大连医科大学附属第二医院赵昕教授分享课题“基于大数据的心血管疾病风险探究及预测模型构建”,对于早期识别和预防心血管疾病具有重要意义。上海交通大学医学院附属仁济医院张松教授对心脏重症的诊疗前沿进展进行了全面讨论,特别是在药物方面的最新进展,为临床治疗提供了新的思路和方法。

全局视角,纵横诊疗

规范·安全·夯实·深耕

▼▼▼

本届大会聚焦于心脏重症领域的最新挑战、关键议题和核心关注点,通过多角度的深入分析和讨论,寻求更精确、协作、高标准、高效率的解决方案。在议题设置上,实现了实践与理论的紧密结合,覆盖了从基础知识到高级技能的全方位内容,旨在推动我国心脏重症治疗水平迈向新的高峰。作为本次大会的承办方,赵昕教授表示,希望借助大会这一平台,能够进一步促进国内外同行之间的交流与合作,同心协力,共同为心脏重症医学的繁荣发展贡献力量。

01 转“危”为安,化“重”为轻

开幕式上,张海涛教授表示:“面对心脏重症领域的快速进展,我们必须不断更新知识体系,加强国际交流合作,以确保我们的治疗策略始终处于国际前沿。”本次大会深入讨论了心脏与重症的综合权衡问题,聚焦于心脏疾病与重症医学的交叉领域,强调了在临床治疗中必须全面考虑的各种因素。在出凝血管理方面,大会突出了其在心脏重症治疗中的核心地位,探讨了这一环节对患者预后的重大影响。辅助循环支持技术作为心脏重症治疗的重要工具,其关键作用在会上得到了充分展示。同时,大会还强调了睡眠对于调节患者免疫功能和促进康复的重要性。心脏重症:心力衰竭集中讨论了心力衰竭的诊断和管理,这是心脏重症中的一个重要议题。心脏与重症:精准治疗聚焦于如何实现对心脏重症患者的精准医疗。

心脏疾病相关重症感染:棘手的难题探讨了心脏疾病患者中感染控制的挑战。心律失常:千变万化之源深入分析了心律失常的复杂性,这是心脏重症管理中的一个关键问题。心血管重症急诊管理:一念之差强调了在心血管急诊中决策的重要性,而大血管疾病的诊治:紧急又危重的话题讨论了大血管疾病紧急情况下的诊断和治疗策略。重症心衰-心脏重症之核心聚焦于重症心衰的最新进展和管理策略,心脏重症:血脂及心脏结构探讨了血脂异常与心脏结构变化在心脏重症中的作用。

02 强化技能培训,提升实战能力

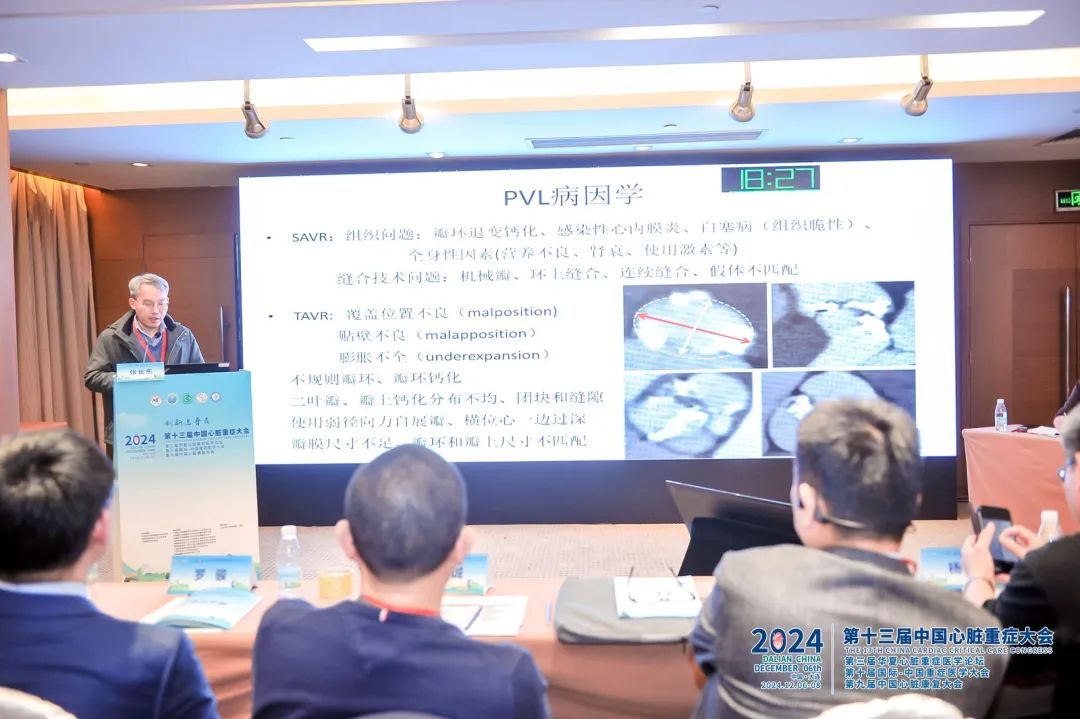

在心脏急危重症的临床救治中,相关药物及器械治疗取得了显著进展。PCl和外科围术期的管理:变化快、任务重聚焦于经皮冠状动脉介入治疗(PCI)和心脏外科手术围术期的快速变化,探讨了如何在这一高压力环境下提供最佳治疗。结构性心脏病:新的方法带来新的领域展示了结构性心脏病治疗的创新方法,开辟了心脏病治疗的新领域,为患者提供了更多的治疗选择。危重冠心病:心脏重症的重中之重集中讨论了危重冠心病的管理和治疗,强调了这一病症在心脏重症中的中心地位。结“瓣”而行:心力衰竭合并瓣膜病变管理探讨了心力衰竭患者中瓣膜病变的管理,这是一个复杂且具有挑战性的领域,对于提高患者治疗效果至关重要。

上下滑动查看更多照片

心力衰竭全生命周期管理从预防、急性期治疗到康复和长期照护,强调了对心力衰竭患者进行连续性医疗的重要性。心脏重症:心脏康复专注于心脏康复的各个方面,包括运动训练、心理支持和生活方式的调整,旨在帮助患者恢复心脏功能并提高生活质量。面对老龄化心脏重症病人的救治:巨大挑战,讨论了随着人口老龄化,心脏重症患者数量增加所带来的挑战,以及如何优化治疗方案以满足这一特殊群体的需求。心脏重症患者营养支持:聚焦人体微生态则强调了营养在心脏重症患者治疗中的作用,特别是微生态平衡对患者恢复的影响。心脏重症病人的康复-从院内开始、终生管理提出了从患者住院期间就开始介入康复,并持续到出院后的终生管理理念,这一全面的方法有助于提高患者的生存率和生活质量。

03 凝聚全球智慧,探索科技前沿

大会集中展现了科研创新在推动医院高质量发展中的核心作用,特别是在心脏重症领域。影像助力心脏重症-巨大的变革突出了医学影像技术在心脏重症诊断和治疗中的最新进展,为临床医生提供了更精准的病情评估工具。CRRT:多功能多平台的支持系统讨论了连续性肾脏替代治疗(CRRT)在危重症患者管理中的多功能性,这种治疗方式为心脏重症患者提供了全面的生命支持。人工智能、精准治疗、数据库建设聚焦于人工智能技术在精准医疗和大数据分析中的应用,这些技术的进步为个性化治疗方案的制定和医疗决策提供了强有力的支持。右心与肺血管病:一个正在快速崛起领域强调了右心疾病和肺血管疾病作为心脏重症领域新兴方向的重要性,这些疾病的研究和治疗正在快速发展。而镇痛、镇静与谵妄管理:精准化与个体化则探讨了在心脏重症患者中如何实现疼痛和镇静管理的精准化和个体化,以提高患者的舒适度和治疗效果。曾勇教授在会后表示:“本次会议让我深刻感受到了心脏重症领域同仁们的热忱和专业,这是一次极具启发性的学术盛宴。”

上下滑动查看更多照片

04 重基提质,笃力前行

基层之路任重而道远。心脏重症:优化高血压治疗-基层高血压之路聚焦于高血压的优化治疗,特别是在基层中的应用,强调了高血压管理在心脏重症中的重要性。基层普及:心律失常基层则关注心律失常在基层的普及和治疗,讨论了如何提高基层医生对心律失常的诊断和治疗能力。基层普及:中西医结合基层探讨了中西医结合在基层医疗实践中的应用,特别是在心脏重症管理中的作用。心脏重症青年医师论坛为年轻医生提供了一个学习和交流的平台,旨在培养心脏重症领域的未来领导者。心脏重症普及:急迫而又重要的任务强调了提高公众对心脏重症认识的重要性,以及在基层推广心脏重症知识的必要性。学术病例讨论:精华中的精华通过深入分析具有代表性的病例,提供了临床实践中的宝贵经验和教训,促进了与会者对心脏重症管理的深入理解。

上下滑动查看更多照片

大会期间,2025年第四届中国医师协会年会心脏重症年会筹备会暨常委会,以及全委会(中国医疗保健国际交流促进会心脏重症分会/海峡两岸医药卫生交流协会心脏康复)成功召开,心脏重症领域学术交流和合作的进一步深化,展示了学科对于创新融合、高质量发展的追求。在会上,张静教授表示:“我们正致力于构建一个更加高效和协作的心脏重症救治网络,以提高我国心脏重症的整体救治水平和患者预后。”

05 心脏重症,听大咖如何说

为期三天的2024年第十三届中国心脏重症大会圆满落下帷幕。值此大会,严道医声网有幸采访到张海涛教授、张静教授、曾勇教授、赵昕教授四位嘉宾。通过专家们的访谈,我们得以窥见中国心脏重症学科,经历种种挑战,逐渐成长壮大,呈现出的旺盛活力和巨大潜力。

张海涛教授回顾道,中国心脏重症大会自2012年起已走过了13个年头。最初,重症心脏病患者分散于各个科室,包括心内科、心外科、急诊科、老年科和重症医学科。他们虽有相似的疾病特点,但缺少规范的治疗理念。因此,我们汇总这些相似的疾病规律,凝练出“心脏重症”这一概念。在这个漫长的发展过程中,我们得到了各界领导的支持和认可,同时越来越多的专业人士投身于心脏重症领域,做出了实质性的贡献。这促使我们成立了一个专门的平台,共同推动中国心脏重症患者的救治和学科的发展。

作为中国医师协会心脏重症专业委员会主任委员,张静教授强调,要提升中国心脏重症学科在全球的声誉,关键在于稳固临床工作的基础,切实解决重症心脏病患者的需求。此外,我们亟需进行一系列高质量的大规模循证医学研究,以获得全球同行的认可。未来,我们将采取“走出去、请进来”的策略,积极参与国际会议,邀请国际心脏重症领域的专家来华交流,以此来深化合作、明确发展目标,并针对我们的短板进行改进。相信,通过各位同道的努力,中国心脏重症领域必将在世界舞台上占据一席之地。

谈起本届大会的参会感受,曾勇教授指出,心脏重症领域是一个极其复杂的交叉学科,需要多学科的合作,而非仅靠个别专业人员就能解决。特别是对于心脏重症患者的治疗,涉及生理、病理等多个方面,这就需要不同领域的专家共同参与。本届大会成功吸引了来自不同领域的专家学者,共同探讨和应对心脏重症的挑战,内容涵盖了内科、外科、药物治疗以及最新技术,包括人工智能等。通过跨学科的讨论、融合和辩论,以及新技术的应用,我相信这将为心脏重症患者带来更多获益。

回顾本届中国心脏重症大会的筹备工作,赵昕教授表达了承办此次盛会的荣幸。她指出,本届大会特别聚焦于心脏重症领域在近年来取得的巨大的进步和发展。在策划会议方案和挑选议题的过程中,得益于专家团队和学术指导团队的大力支持,我们精选出既具临床价值又处于学术前沿的讲座主题和研究方向,确保大会“创新与普及”主题的深度和广度,为与会者提供实质性的见解和建议。随着大会的顺利举办,相信,中国心脏重症学科将继续在创新和普及的道路上不断前行,为全球心脏健康事业做出更大的贡献。

临危不惧树医风,肩负重任谋进步。

通过一系列高水平的学术报告和实践研讨,本届大会为心脏重症的临床实践和科学研究提供了新的思路和方向。未来,中国心脏重症大会将继续作为心脏重症领域的重要平台,推动先进救治理念的实施、最优治疗方案的规划以及学科发展路径的开拓,为全球心脏重症患者带来更优质的医疗服务。